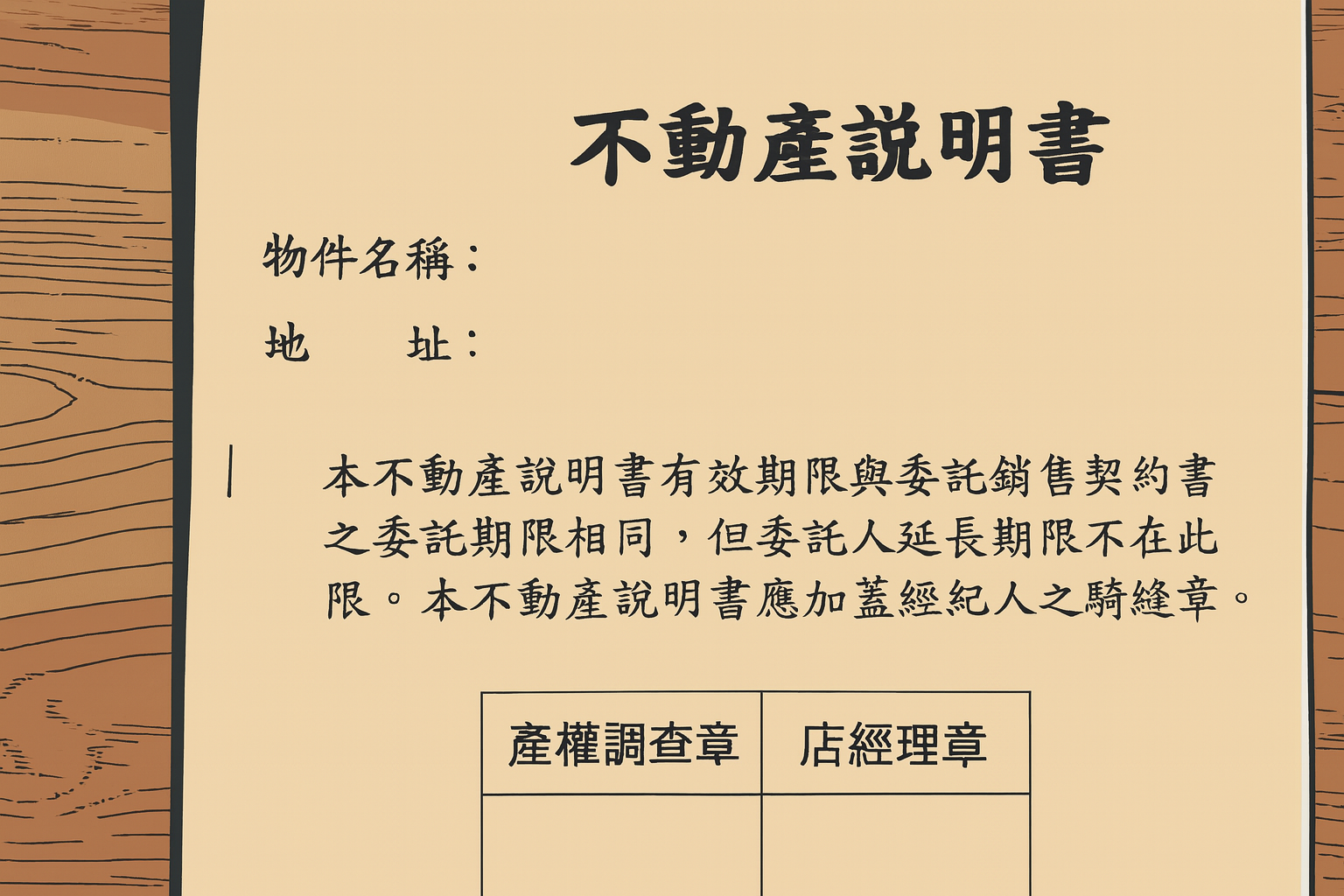

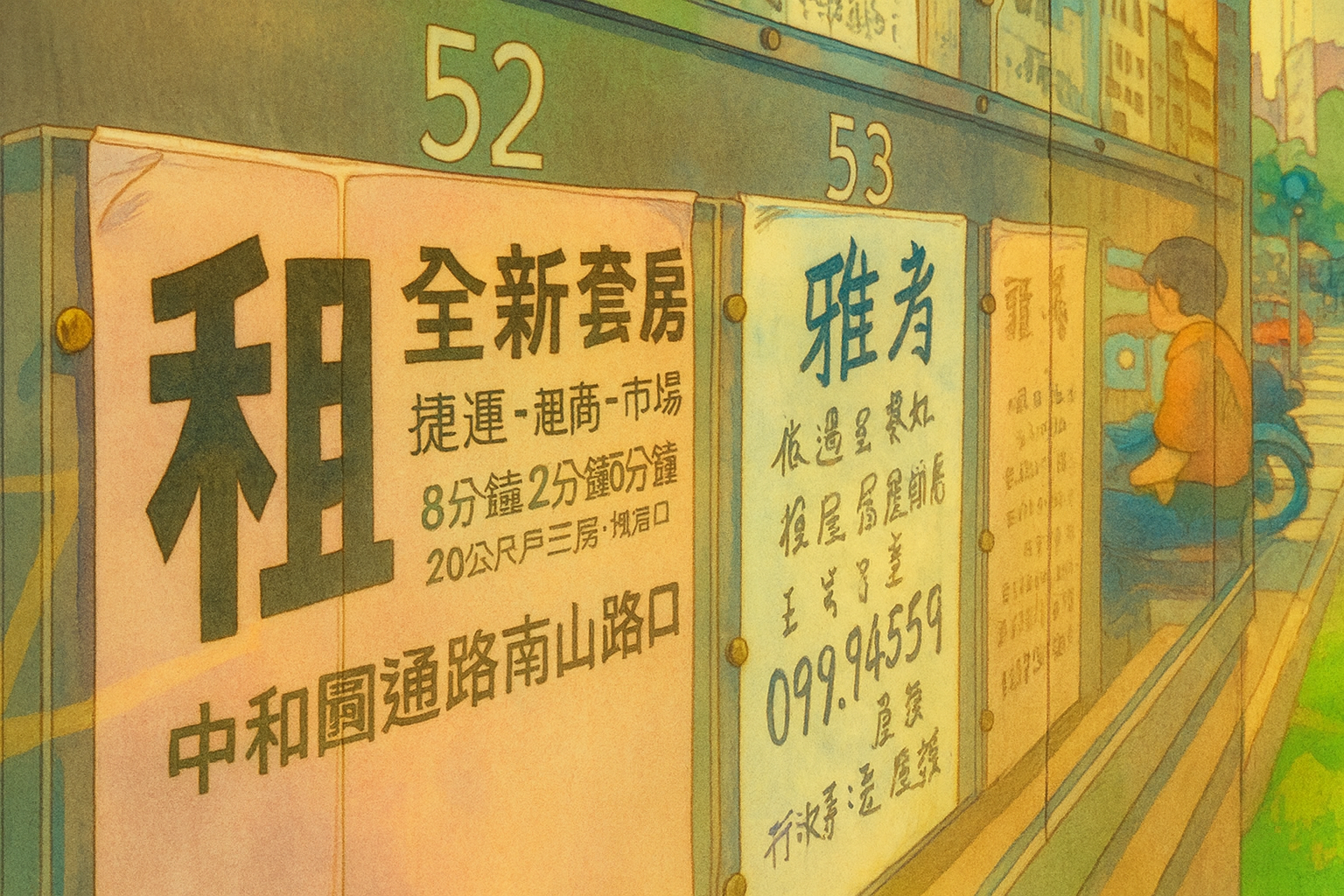

隨著央行第七波選擇性信用管制發酵,國內房貸市場迎來結構性轉變。根據聯徵中心最新統計,2023年12月主要金融機構房貸申貸人數出現顯著消長:傳統銀行體系年減24%,但農漁會逆勢成長30%,保險公司更以年增140%的驚人增速異軍突起。此現象反映購屋族在銀行緊縮政策下,正積極開拓非傳統借貸管道以突破資金困境。

銀行房貸縮減24% 非銀行機構逆勢突圍

數據顯示,2023年12月銀行體系新增房貸人數僅1.97萬人,較前年同期銳減逾6,000人,創近年單月最大降幅。反觀非銀行金融機構表現亮眼,農漁會當月承作2,631件,保險公司更從過往邊緣角色躍升至650件,雙雙較信用寬鬆時期呈現倍數成長。值得注意的是,非銀行機構不僅申貸量增加,利率更出現「超車」跡象:農漁會與保險公司平均利率2.25%,略低於銀行的2.3%,信用合作社則以2.69%居利率高位。

信用管制+升息雙重壓力 催生房貸新戰場

信義房屋企研室專案經理曾敬德分析,此波轉向潮源於兩大推力:首先,央行信用管制大幅限縮銀行放貸彈性,部分購屋者因收入條件或物件類型遭銀行拒貸;其次,隨升息循環推進,保險公司資金成本優勢浮現,重燃進軍房貸市場意願。「過去保險業因通路限制淡出市場,如今利率環境改變,加上銀行承作意願下降,反而創造非傳統機構的切入機會。」曾敬德指出。

利率暗藏玄機 專家籲多方比價

儘管非銀行機構利率看似誘人,業界提醒民眾需留意隱形成本。曾敬德透露,央行資料顯示2024年12月至2025年1月首購族平均利率已達2.53%,高於聯徵統計的整體平均值,顯示銀行對特定客群實質加碼幅度更大。此外,農漁會雖利率較低,但多採「區域性審核」,都會區申貸者未必能享有同等條件;保險公司則可能搭配壽險商品綁約,增加總體財務負擔。

突破房貸寒冬 三大策略提高過件率

面對緊縮環境,專家提出實戰建議:

- 善用「混合比價」:同時諮詢銀行、純網銀、農漁會及保險公司,特別注意同銀行不同分行的授信條件可能差異。

- 強化財務證明:非銀行機構雖彈性較高,仍須備妥至少6個月的穩定收入紀錄,自營者可提供稅務資料佐證還款能力。

- 把握轉貸時機:若初期被迫接受較高利率,可設定1年後重新評估轉貸至傳統銀行,利用寬限期緩解前期壓力。

隨著房市進入「利率高原期」,此波非傳統房貸管道的興起,不僅重塑金融業版圖,更預示購屋策略將從「單一銀行依賴」轉向「多元資金拼湊」的新常態。能否在緊縮政策中突圍,考驗著購屋族對金融工具的掌握智慧。