自去年 9 月 19 日央行第七次信用管制啟動以來,房市波譎雲詭,房貸「亂象」頻傳:為了省下一筆可觀的「房地合一稅」,部分買方乾脆晾房半年再過戶;結果不僅成數大打折扣、寬限期少得可憐,還因全台整體房貸「水位」過高,利率瞬間跳升最高 0.3 個百分點,買房人不禁扼腕。專家提醒,想在這場「房貸博弈」中勝出,最重要的,是預先找行家測算、分批布局,以免簽約後才發現貸款條件落差過大,最後自備款打水漂。

半年過戶圖利 稅負之後卻付出更高利息

高科技工程師夫妻為了讓房地持有年限剛好滿 5 年,以期「房地合一稅」由 35% 降為 20%,與屋主約定今年 1 月再辦過戶;本以為可以「省稅又省利」,不料央行新政一出,整體房貸評級、利率一併收緊,原先談好的 2.3% 利率,瞬間跳升至 2.6%。這 0.3 個百分點,看似小數字,若以 1,500 萬元貸款、本金攤還 20 年試算,利息負擔恐多出近 15 萬元,夫妻二人只得苦笑:「省的稅款,竟不夠多出的利息。」

小知識|房地合一稅

簡單來說,「房地合一稅」是政府針對不動產交易利得課稅的新制。持有不到 2 年者稅率最高 45%,持有 2 至 5 年者為 35%,超過 5 年才降至 20%。就像一場拼圖,少一塊都拼不完整;若想降到最低稅率,就必須「等滿 5 年」才能全圖完成。

銀行偏好大不同 找對銀行才是關鍵

鼎家房屋店長林敬能分析,每家銀行其實都有「心頭好」:

- 八大行庫:偏愛軍公教、公務員和大型企業員工等「固定薪轉族」;利率最低、穩定度高,但鑑價最保守、成數也不見得特別高。

- 在地銀行/農漁會/信用社:較能照顧自營商、自由業、年長族群,成數彈性、寬限期友善;但若收入證明不充足,貸款條件也可能「跳票」。

「有如參加舞會:對方邀請你上場前,得先看看自己是不是對方的『菜』,跳得順不順。」林店長打趣道。挑對舞伴,才能跳得優雅;挑對銀行,才能貸得安心。

「雙階段」貸款評估 避免簽約後後悔

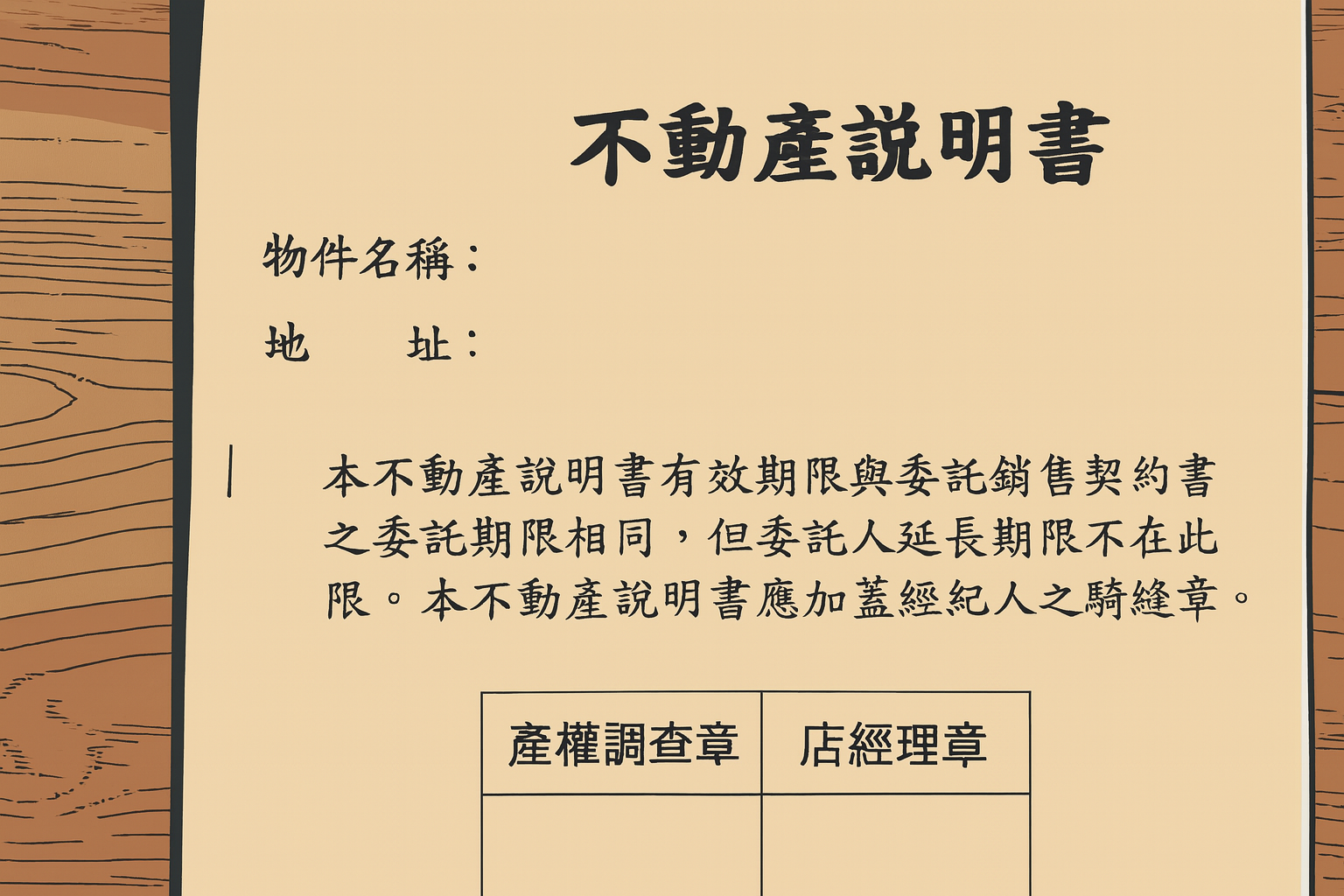

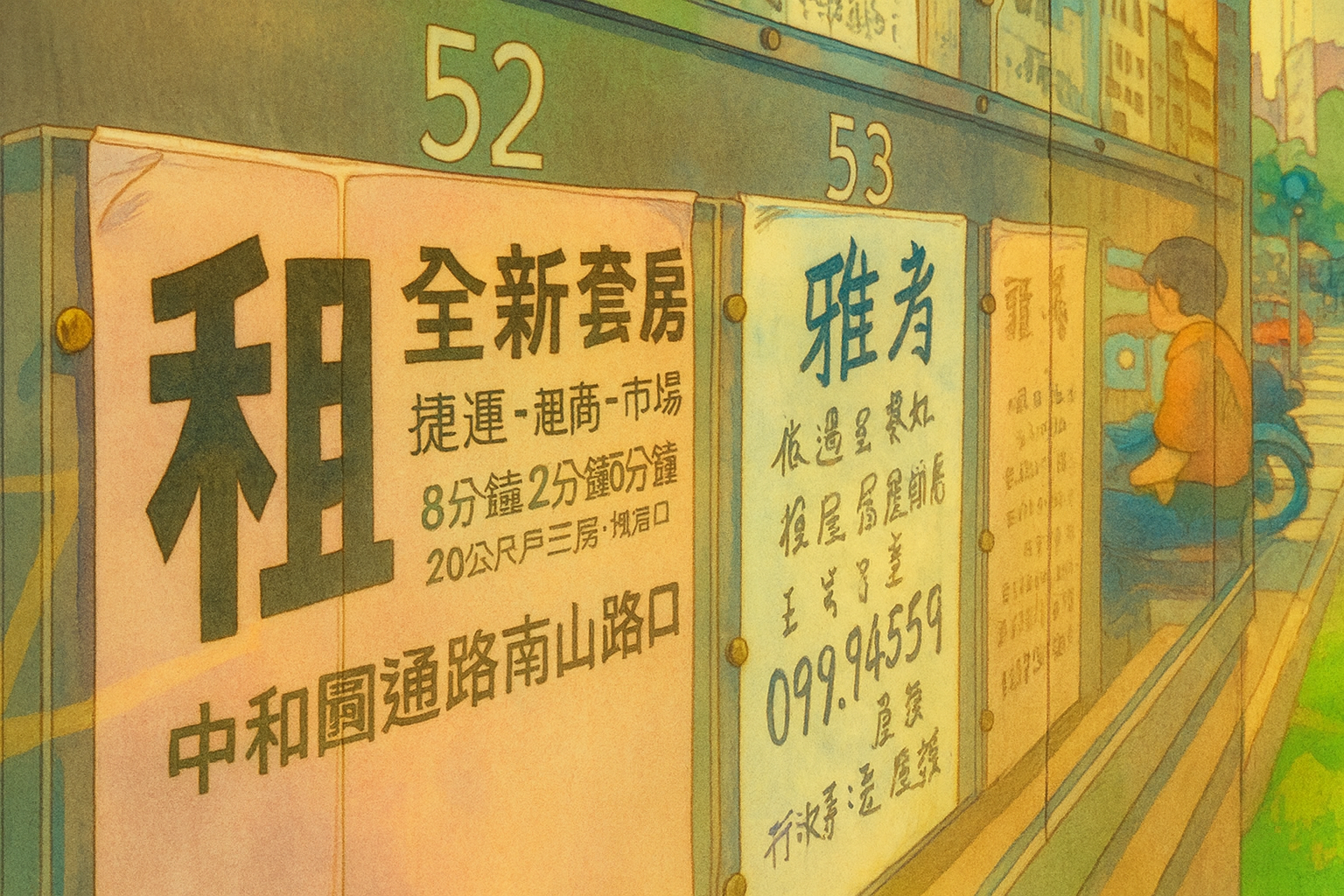

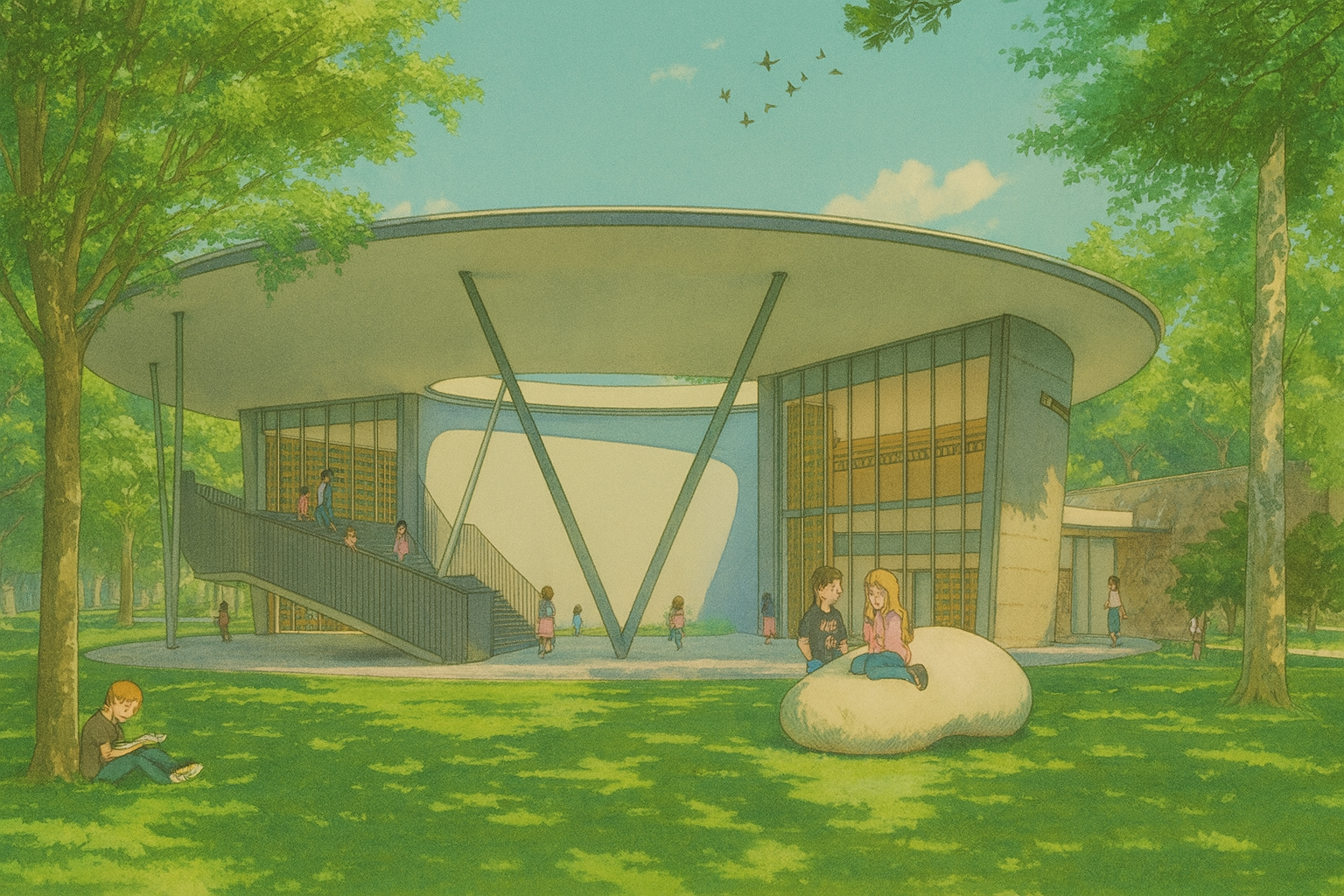

在美國、日本等國家,買屋前即由銀行出具「貸款預核函」,明確標示最高可貸成數、預估利率和寬限期;台灣消費者往往要等簽約後、甚至對保前才拿到「真正條件」,落差往往讓人心慌。

林敬能建議:

-

簽約前「初估」

-

找 1 家有熟識行員的銀行做初步評估;

-

拿好薪轉、存摺、身分證,請行員依經驗法則估算成數與利率;

-

但要明白,這只是「行員版預測」,不保證最終結果。

-

-

簽約後「複估」

-

與 3–4 家銀行深入接洽,提供更完整的財力證明、土地建物謄本及買賣契約;

-

挑出 2 家條件最符合需求的銀行提出正式貸款申請;

-

銀行才會進行聯徵和總行審核,此時才握有最終利率、成數與寬限期。

-

鉅軒小教室:

為什麼「初估」和「複估」落差這麼大?可以想像在烘焙蛋糕,初估就像聞一聞麵粉和雞蛋,判斷大概能做多少蛋糕;真正烘烤前,各種材料要精準量測、秤重,才能知道最後出爐的蛋糕究竟多大。

房貸也一樣——最終「金額」要透過聯徵、總行審核才會揭曉。

貸款環境能否鬆綁?

去年房貸市場之亂,源於銀行資金過度集中不動產、出現「滿水位」;雖然今年央行允有所緩衝空間,但鑑於金融去槓桿仍在路上,短期內房貸成數、利率恐怕仍難大幅回溫。

不過,展望中長期,有幾點值得注意:

-

數位銀行與線上小額貸款正蓄勢待發,未來或能提供「快速審核、彈性利率」的新選擇;

-

金融科技導入大數據評分,或可讓自營業者、自由業者得到更合理的利率;

-

政府若進一步鬆綁房市管制,或有助於降低整體資金壓力。

在這片微妙的房貸生態裡,唯有「了解規則、提早布局、善用工具」,買方才能從迷霧中看見曙光。正如陽光總在風雨後,聰明的購屋族,便是那握緊傘柄的行者,勇敢踏出台階,迎向屬於自己的安居之所。